Neue Lernkultur

Individuelles und aktives Lernen

Wie unterscheiden sich Unterricht und Lernen?

Der Begriff Unterricht geht von der Tätigkeit des Lehrers/der Lehrerin aus: LehrerInnen unterrichten SchülerInnen. Die hören zu und nehmen auf. Die Initiative geht immer vom Lehrer aus, er hat die Fäden (des Lehrplans) in der Hand.

Lernen geht von der Tätigkeit der SchülerInnen aus: Sie lernen in einem aktiven Prozess, der von ihrem Interesse geleitet wird. Wie die SchülerInnen lernen – Raum, Zeit und Begleitung – entscheiden sie selbst. Die Tätigkeit des Lehrers liegt in der Vorbereitung des Lernprozesses und in dessen Begleitung als Moderator. In einer Schule für Alle sind Phasen der selbständigen Eigenarbeit und Zeiten zum Üben rhythmisch über den Tag verteilt. Auch lehrerzentrierter Unterricht hat seine Berechtigung, doch die Eigentätigkeit der SchülerInnen ist Dreh- und Angelpunkt einer neuen Lernkultur.

Eigentätigkeit

Wie wichtig die Eigentätigkeit der SchülerInnen ist, brachte die Hirnforschung mit ihren bildgebenden Verfahren zu Tage. Das Ergebnis ist eindeutig: Die größten Lernerfolge werden dann erzielt, wenn aktiv, durch eigenes Tun gelernt wird. Das Gehirn bildet oder extrahiert Regeln aus konkreter Erfahrung. ‚Pauken‘ kann solches Erfahrungslernen nicht ersetzen. Die Neurowissenschaftler sind sich daher einig, dass alles daran gesetzt werden muss, die Schüleraktivität zu erhöhen, Kinder und Jugendliche wie Forscher lernen zu lassen. Etwas selber zu erforschen und ein Ergebnis herauszubringen, ist etwas völlig anderes, als dem Lehrer zuzuhören.

„Gesagt ist noch nicht gehört, gehört ist noch nicht verstanden“. Aber wie sieht unser Schulunterricht aus? Frontale Belehrung ist nach wie vor Standard, in einigen Gymnasien zu 100%. Die Erkenntnisse der Neurowissenschaft und die Erfolge alternativer Schulen werden weitestgehend ignoriert.

Emotionen

Die Neurowissenschaft hat zudem nachgewiesen, dass sich im Gehirn nur dann neue Verbindungen bilden, wenn beim Lernen sogenannte Neurotransmitter (Botenstoffe) ausgeschüttet werden. Das heißt, um nachhaltig zu lernen, braucht es Emotionen. Und wer sich später an Gelerntes erinnert, ruft dabei immer auch die Emotion auf, die mit dem Lernen verbunden war.

Leider herrscht in unseren Schulen mit ihrem Noten- und Selektionskorsett vor allem eine Emotion vor – Angst. Was wir brauchen, sind Freude und Begeisterung.

Lernzieldifferentes Arbeiten

Erfolgreiches Lernen knüpft immer am Vorwissen des Lernenden an. Vom sicheren Standpunkt des schon Bekannten konstruiert das Kind Wissenspfeiler ins Neuland. Es wird das umso erfolgreicher tun, je mutiger es ist. Und das ist der Fall, wenn ihm die Ziele erreichbar erscheinen.

Die Ziele richten sich also primär nach dem Kind, nicht nach einem fest stehenden Lehrplan.

In Bereichen, in denen das Kind viel weiter denkt, z.B. in Mathematik im Zahlenraum, kann es auch weitergehen. Ein Kind, das länger braucht, darf auch länger brauchen. Es wird die Ziele früher oder später erreichen. Die Erreichbarkeit weckt den Wunsch, tatsächlich ans Ziel zu gelangen. Und die Freude über den Lernerfolg regt zu weiteren Zielen an. Der Erfolg ist also der Impuls für gutes Lernen. Das positive Gefühl „Ich kann das!“ fördert das Selbstbewusstsein, weitere und schwierigere Ziele anzugehen. Gute LehrerInnen sorgen für Erfolgserlebnisse aller ihrer SchülerInnen. In unserem heutigen Schulwesen mit einem starren, für alle gleichlautenden Lehrplan, kann dies selbst den besten LehrerInnen nicht gelingen.

Und der Gleichschritt für alle richtet noch mehr Schaden an, was die Schulleiterin Margret Rasfeld auf den Punkt bringt: „Unser Schulalltag folgt dem heimlichen Lehrplan der Anpassung – >>Tu das, was dir aufgetragen wird.<<

So werden die Grundbedingungen für Innovation, nämlich Autonomie, Selbstdenken, Urteilskraft, Persönlichkeitsstärke, Mut und maximale Interdisziplinarität nicht nur vernachlässigt, sondern sträflich unterlaufen. Denn so wird ein innovationsfeindlicher Erfüllergeist geprägt.“

Ganzheitliches Lernen

Bei PISA haben deutsche SchülerInnen nur mittelmäßig abgeschnitten, weil die dort gestellten Aufgaben vom üblichen, in der Schule gewohnten Format abwichen. Vielen fehlte und fehlt die Kompetenz, Wissen in unbekannten Situationen anzuwenden, Probleme zu lösen und schließlich zu handeln. Für die Entwicklung dieser Kompetenzen, die auch von der Wirtschaft weit mehr gefragt sind als reines Faktenwissen, brauchen wir selbstständige Wissensaneignung. Und die Abschaffung des Schulgongs. Die Zerstückelung des Tages in unseren Schulen steht geradezu bildlich für die Zerstückelung des Lernens. Gepaukt werden dort isolierte Einzelteile, die nach Ende der Prüfung meist schnell wieder vergessen sind.

Wenn individuell gelernt wird, macht es keinen Sinn, nach 45 Minuten abzubrechen. SchülerInnen müssen die Möglichkeit haben, sich in Themen zu vertiefen, und zwar genau dann, wenn ihr Interesse dafür gerade sehr hoch ist. Die Verarbeitungstiefe ist entscheidend für nachhaltigen Lernerfolg.

Aus Individualisierung und Eigenständigkeit entsteht fächerübergreifendes Arbeiten. Eine allgegenwärtige Vernetzung von Themen macht komplexe Zusammenhänge sichtbar. So ist ganzheitliches Lernen möglich.

Wie Kinder lernen

Vom Entstehen der Welt in den Köpfen der Kinder von Angelika Speck-Hamdan, erschienen in TELEVISION Heft 17, 2004, S. 4-9

Das Lernen beginnt spätestens mit der Geburt – darüber sind sich Entwicklungspsychologen heute einig. Babies lernen die Stimme vertrauter und unvertrauter Personen zu unterscheiden, sie lernen laufen, sprechen und den Gebrauch einfacher Werkzeuge. Kleinkinder lernen zu telefonieren, mit anderen zu spielen, zu zählen, die Fernbedienung des Fernsehers zu betätigen und vieles mehr. Die Lernprozesse in der frühen Kindheit sind besonders gut von außen zu beobachten und sie verlaufen geradezu rasant. Kinder sind Lerner und Lernerinnen par excellence. Sie erwerben Kenntnisse und Fähigkeiten, sie entwickeln Theorien über die Welt und prüfen sie an ihren Erfahrungen. Das situative oder beiläufige Lernen, das die Vorschulzeit bestimmt, wird spätestens mit dem Schuleintritt durch ein systematisches Lernen ergänzt, das an vorgegebene Lerninhalte gebunden ist.

Nicht immer gelingt es der Schule, die in der Regel vorhandene hohe Lernmotivation der Schulanfänger aufrecht zu erhalten und auf die schulischen Lerninhalte zu übertragen. Lernen verläuft nun nach unterschiedlichen Mustern: hier weiterhin das situative, primär selbstbestimmte Lernen im Alltag, dort das planvolle, in erster Linie vorbestimmte schulische Lernen, dazwischen möglicherweise das durchaus planvolle, aber aus eigenem Antrieb initiierte Lernen, beispielsweise beim Training einzelner Fähigkeiten und Fertigkeiten oder beim Verfolgen spezieller Interessen. Lernen ist Bestandteil des Lebens.

Was passiert beim Lernen?

Aus der Gehirnforschung wissen wir mittlerweile ein wenig mehr über das Lernen. Wir wissen, dass das Gehirn beständig eine unvorstellbare Menge an Informationen (etwa 100 MegaBytes pro Sekunde Input und etwa 50 MegaBytes Output pro Sekunde) verarbeitet, die über insgesamt vier Millionen Nervenfasern ein – und ausgehen (vgl. Spitzer 2002, 54). Auf jede dieser Verbindungen mit der Außenwelt kommen noch 10 Millionen innere Verbindungen hinzu. Sie sorgen dafür, dass die Informationen intern adäquat verarbeitet werden. Eine effektive Verarbeitung ist auf die Vernetzung der Neuronen zurück zu führen, und dabei vor allem auf die Stärke dieser synaptischen Verbindungen. Durch Lernen geschieht so etwas wie eine Bahnung von Verbindungen. Die Intensität der Nutzung solcher Bahnen schlägt sich im Wissen und Können einer Person nieder.

In diesem Sinn lernt das Gehirn durch Erfahrungen, die durch den Austausch mit der Außenwelt zustande kommen. Besonders erstaunlich aber durchaus nachvollziehbar ist dabei, dass es sich den Erfahrungen anpasst, also dort stärker entwickelt, wo es beansprucht wird und daher keineswegs ein unveränderliches, statisches Organ darstellt. So erklärt es sich beispielsweise, dass die Gehirne Londoner Taxifahrer sich von denen anderer Menschen unterscheiden. Spitzer hält es für „nicht unwahrscheinlich, dass die Vergrößerung des Hippokampus bei Londoner Taxisfahrern mit deren Aufgabe des Zurechtfindens in einem Straßengewirr ganz besonderen Ausmaßes in Zusammenhang steht“ (Spitzer 2002, 32). Überträgt man diese Erkenntnisse auf das Lernen von Kindern, wird klar, warum vielseitige Anregungen und wiederkehrende Übungen so bedeutsam sind.

Diese Erkenntnisse der Gehirnforschung stützen eine konstruktivistische Ansicht vom Lernen, wie sie in der neueren Didaktik präferiert wird. Dieser Vorstellung nach ist Lernen auch das Ergebnis eines Austauschs zwischen Person und Umwelt. Diesen Austausch kann man als Erfahrung bezeichnen. Im Zentrum einer konstruktivistischen Didaktik steht nicht der Stoff, sondern die lernende Person. Sie agiert in der sie umgebenden Welt und erobert sie sich Zug um Zug. Die eingehenden Informationen werden aufgenommen, verarbeitet und in das bestehende kognitive System eingeordnet. So entsteht im Kopf gewissermaßen ein eigenes Bild von der Welt. Man kann auch sagen, im Kopf jedes Lernenden wird die Welt/die Wirklichkeit (re)konstruiert.

Kennzeichen des Lernens

Das Lernen vollzieht sich von außen nicht sichtbar im Kopf der Lernenden. Daher ist es sinnvoll, sich einige Kennzeichen des Lernvorgangs bewusst zu machen, um daraus Konsequenzen für die Planung und Gestaltung von Lehr-Lern-Situationen zu ziehen.

Lernen ist ein individueller Prozess

Jeder Lerner und jede Lernerin verarbeitet die Erfahrungen mit der Umwelt auf seine/ihre je eigene Art und Weise. Eine Erfahrung trifft bei verschiedenen Personen auf unterschiedliche Vorerfahrungen, auf unterschiedliche Empfindungen und auf unterschiedliche Strategien der Verarbeitung. Entsprechend sind Lernwege und möglicherweise auch Ergebnisse des in Gang gesetzten Lernens auch nicht gleich. Konfrontiert mit dem mathematischen Problem einer Flächenberechnung wird ein Kind, das mit der Multiplikation noch nicht vertraut ist, eventuell eine Lösung mittels Addition von Teilflächen finden, ein anderes durch Auslegen usw. Ein unbekanntes, neues Wort interpretieren verschiedene Kinder oft unterschiedlich, in der Regel orientiert an dem, was ihnen vertraut ist.

Lernen ist ein aktiver Prozess

Lernen ist geistige Tätigkeit. Der Wissenserwerb erfolgt in tätiger Auseinandersetzung mit der Umwelt bzw. dem Lerngegenstand. Dies kann manuelles Handeln sein, aber auch aktives Zuhören oder gedankliches Schlussfolgern. Die Tätigkeit muss nicht von außen sichtbar sein. Die moderne Technik der bildgebenden Verfahren in der Gehirnforschung kann diese Tätigkeit jedoch sichtbar machen.

Lernen ist ein konstruktiver Prozess

Beim Lernen werden die neuen Informationen jeweils auf der Basis vorhandener Schemata oder Strukturen verarbeitet. So baut sich im Kopf des Lernenden sozusagen die Welt auf. Sie wird (re)konstruiert. Auf Grund der Erfahrungen und der vorhandenen Werkzeuge zur Verarbeitung derselben werden Theorien entwickelt, geprüft, verworfen oder bestätigt. (…)

Lernen ist ein kumulativer Prozess

Neue Erfahrungen müssen in vorhandenes Wissen integriert und mittels vorhandener Strukturen verarbeitet werden. Neues Wissen dockt sozusagen an vorhandenes Wissen an. Eine entscheidende Rolle spielt also das Vorwissen. Je stärker und sicherer darauf aufgebaut werden kann, desto bessere Voraussetzungen für weitere Differenzierungen und Vertiefungen sind gegeben.

Lernen erfolgt selbstreguliert

Lernende sind keine einfachen Maschinen, die in jedem Fall auf dieselbe vorhersagbare Weise Erfahrungen verarbeiten. Sie sind die Akteure ihrer eigenen Lernprozesse. Sie können sich auf Lernprozesse einlassen oder sich ihnen verweigern. Sie gehen ihre eigenen Wege der Verarbeitung, die mit ihrer individuellen Lerngeschichte zusammen hängen. Mit der Autonomie der Lernenden muss in jedem Fall gerechnet werden.

Lernen ist ein sozial und situativ eingebetteter Prozess

Lernen findet in realen Situationen statt. Die Erfahrungen, die dabei gemacht werden, sind immer komplex. Sie lösen mehr aus als nur den Aufbau kognitiver Strukturen. Die sozialen und situativen Kontexte beeinflussen das Verarbeiten und Verwerten von Informationen mit. Das hat insbesondere Auswirkungen auf die Motivation zum Lernen. Angenehme soziale und situative Bedingungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass erfolgreich gelernt wird.

Wie Lernen angeregt und unterstützt werden kann

Die schwierigste Herausforderung für Lehrende oder ganz allgemein für Wissensvermittler aber besteht darin, dass sie Prozesse beeinflussen wollen, die sich eigentlich grundsätzlich dem Zugriff Dritter entziehen. Dem kommt allerdings eine basale Disposition entgegen, die genau dieses zulässt:

Menschen – und vor allem Kinder und Jugendliche – sind mit dem Bedürfnis ausgestattet, die Welt und alles, was darin ist, zu verstehen, um darin erfolgreich handeln zu können. Nicht alle Gegenstände erschließen sich von selbst; die allermeisten bedürfen der Vermittlung. Dazu bedarf es der Kommunikation. Wer die Welt erfahren will, muss Fragen stellen und sich auf Kommunikation einlassen.Dies ist die wichtigste Aufgabe der Lehrenden: sie müssen die Kommunikation so gestalten, dass die Lernenden in ihren individuellen Lernprozessen unterstützt werden. Das Lernen können sie den Lernenden nicht abnehmen, sie können es jedoch anregen und dabei behilflich sein. Außerdem können sie die Kontexte, in denen Lernerfahrungen gesammelt werden, beeinflussen. Eine positive Atmosphäre, in der Lernende sich Ernst genommen fühlen und in der das Lernen Freude macht, wirkt mit Sicherheit stimulierend.

Für die Schule hat diese Einsicht zur Folge, dass sich die klassischen Schüler- und Lehrerrollen verändern können. Lehrer und Lehrerinnen, die sich darüber im Klaren sind, dass Wissen nicht transportiert werden kann nach dem Muster des „Nürnberger Trichters“, ermuntern ihre Schüler und Schülerinnen zu eigenen Erfahrungen und richten ihr Lehren weniger auf die gezielte, direkte Information als vielmehr auf die angemessene Einordnung und Verknüpfung von Erfahrungen. Sie folgen sozusagen in ihren Lehrbemühungen den individuellen Lernprozessen der Kinder und zwingen die Kinder nicht umgekehrt dazu, sich exakt nach ihrem, dem der LehrerInnen, ausgefeilten Einheits-Lehrprogramm zu richten. Die Aufgabe des Initiierens von Lernprozessen wird vor allem über die Gestaltung der Lernumgebung eingelöst.

Die Aussicht auf erfolgreiches Lernen erhöhen solche Lernumgebungen, die

- die kindliche/jugendliche Neugier herausfordern,

- problemorientiert angelegt sind,

- mehrere Perspektiven eröffnen,

- unterschiedliche Lerntypen ansprechen,

- mehrere Lern- oder Lösungswege zulassen,

- verschiedene Schwierigkeitsgrade enthalten.

Sie müssen komplex genug sein, um der Vielfalt der individuellen Lernwege gerecht zu werden, dürfen aber die Lernenden auch nicht überfordern. Die Lernenden müssen sich in der Umgebung selbstständig zu Recht finden können oder zumindest wissen, wie sie sich Orientierung verschaffen können. Das erhöht ihre Bereitschaft, sich auf neue Erfahrungen einzulassen. (…)

Lernräume

Je individueller der Unterricht abläuft, desto vielseitiger muss der Lernraum sein. Er muss sich gleichzeitig für Einzelarbeit, Partner- und Gruppenarbeit eignen. Wenige Gemeinschaftsschulen haben das Glück, ein neues Schulhaus für neue Lernsituationen zu erhalten mit flexiblen Wänden, um kleine oder große Räume zu installieren. Aber auch in alten Klassenzimmern lassen sich diese Nischen organisieren mit Regalen, Vorhängen, Lernbüros, die aussehen wie kleine Wahlkabinen. In diesen Räumlichkeiten mit Lernmaterialien von Atlas übers Abenteuerbuch bis zum Skelett bewegen sich die Lernenden selbstbewusst und planen und überlegen mit einander. Es entwickelt sich eine rücksichtsvolle Flüsterkultur. In einer Schule für Alle gibt es Mädchen- und Jungenzimmer als Rückzugsräume, Bibliothek, musische und Sporträume.

Eine alte Schule in Saarbrücken installierte zwischen drei Klassenzimmern den mittleren als Lern- und Rückzugsraum. Er ist von den Klassenzimmern aus direkt erreichbar. Seine Wände zu den beiden anderen Klassenzimmern bestehen in der oberen Hälfte aus Glas. Diese Durchsichtigkeit integriert den Raum in die beiden anderen, und die Lehrpersonen können durch Gesten mit einander kommunizieren.

Individuelles und aktives Lernen

Neue Feedbackkultur

Individuelles Lernen und Benotung

Dass individuelles Lernen für ihre Kinder besser ist, als im Gleichschritt den Gedanken des Lehrers folgen zu müssen, dieser Aussage stimmt der größte Teil der Eltern zu. Dennoch plädieren nur wenige für die Abschaffung der Noten. Ohne Noten mit Erfolg zu lernen, also einfach aus Interesse lernen zu wollen, erscheint vielen unvorstellbar. Wir sind (fast) alle durch die Notenschule gegangen, und auch unser Arbeitsleben ist durch Leistungsbewertung und Rankings gekennzeichnet. Leistungsgesellschaft und Leistungsbewertung treten als eine logische Einheit auf. Bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch. In der Schule aber haben wir es mit jungen Menschen zu tun, die sich noch in der Entwicklung befinden, die ihre Fähigkeiten erst entfalten. Für diesen Aufbauprozess brauchen sie Ermutigung, Ermutigung, Ermutigung. Sie brauchen keinen Stempel „ungenügend“. Nach einem Lernprozess befinden sie sich schon wieder im Bereich des Genügens.

Mit der Forderung nach kindgerechtem Unterricht unter Beibehaltung der Ziffernnoten wollen Eltern etwas, was es nicht gibt. Individuelles Lernen schließt Notengebung aus. Denn Noten verlangen gerade gleichschrittiges Lernen, wenn am Tag X alle der gleichen Prüfung unterworfen und an einer gleichen Notennorm gemessen werden. Da gibt es keine individuellen Lernwege mehr, keine individuellen Lernziele, kein individuelles Tempo. Am Tag X ist alles für alle gleich.

Eine Schule für Alle ist bis zur 9./10. Klasse frei von Ziffernnoten. Bis dahin haben die jungen Menschen ihre Persönlichkeit so weit entwickelt, dass sie sich mit Selbstbewusstsein für Abschlüsse entscheiden können, auch wenn dies zum Teil Paukerei bedeutet.

Einwand: „Ohne Noten lernen Schüler nicht!“

Alle Kinder wollen lernen. Man bedenke, was Kleinkinder von sich aus vor der Schule lernen: eine Sprache oder zwei, laufen, Mengen, Zeichen, Zusammenhänge, psychologisches Wissen: Wie gehe ich mit Mutter, Vater, Geschwistern um? Gefahren begegnen, Freude machen, teilen, sich durchsetzen, Mut und so weiter. Alle Kinder wollen sich in der Welt und in ihrer Kultur zurecht finden, sie wollen wirksam sein, ihr Leben gestalten, um Zufriedenheit und Glück zu empfinden. Sie wollen ihren Footprint hinterlassen.

Dass Kinder und Jugendliche dennoch null Bock haben können, ist nicht angeboren, sondern Ergebnis von Sozialisationsprozessen. Und es hat in erster Linie mit unserem aktuellen Schulsystem zu tun.

Feedback-Kultur in einer Schule für Alle – motivieren statt bewerten

In einer Schule für Alle haben Bewertungen keine Selektionsfunktion mehr. Wiederholen einer Klasse ist in einem Umfeld flexibler Klassen bzw. Lerngruppen unsinnig. Ebenso Abschulung, d.h. Verlassen einer Schulart auf eine niedrigere, da es nur eine Schulart gibt.

In einer Schule für Alle lernt jedes Kind/jeder Jugendliche in Lerngruppen, jahrgangsübergreifend, mit verschiedenen Themenschwerpunkten, verschiedenen Niveaus und verschiedenen Zeitspannen. Jedes Kind/jeder Jugendliche lernt nach seinem persönlichen Lernplan. Wiederholen ist täglich geübte Praxis und Leistungsschwächen sind Gegenstand gemeinsamer Reflexion zwischen Lernendem und Lehrendem (bei kleinen Kindern auch Eltern). Lernen wird als höchst persönlicher Prozess ernst genommen, den die LehrerInnen begleiten und mit dem Lernenden besprechen. Bei Lernerfolgen, indem sie weitergehende Lernziele ausmachen und bei Lernschwierigkeiten, indem sie deren Ursachen ergründen und einen anderen Lernweg erarbeiten. Lernen und Leistungsfeststellung sind also ein Prozess und ein Gegenstand des Nachdenkens – keine statische Feststellung durch Noten – ständig im Fluss, täglich neu. Was ein Kind heute nicht kann, kann es morgen oder in vierzehn Tagen oder einem halben Jahr, oder es wird ein anderer Lernweg eingeschlagen. Das Erreichen unserer Kulturtechniken ist immer Ziel, um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Die Philosophie einer Schule für Alle ist, Fehler und Misserfolge nie zum Gegenstand von Vorwürfen, Demütigungen durch schlechte Noten oder gar Aussonderung zu machen. An diesem Punkt zeigt sich die Kernkompetenz von LehrerInnen: Wie führe ich Lernende zu Lernerfolgen? Darüber nachzudenken steht im Zentrum sinnvoller Lehrerarbeit.

Alternative Leistungseinschätzungen:

- Lerntagebuch/Logbuch

- Portfolio

- Entwicklungsberichte

- Zielgespräch und Lernvertrag

Lerntagebuch/Logbuch, in denen Schülerinnen anhand von Stichwörtern ihren Lernprozess beschreiben: Gegenstand der Unterrichtsstunde, der Lerneinheit, kurze inhaltliche Beschreibung / Wie wurde gearbeitet? / Was war heute mein Beitrag? / Was war neu und wichtig für mich? / Was davon möchte ich behalten bzw. wieder verwenden? / Was davon kann ich getrost vergessen? / Eine Stimmungsäußerung / Was plane ich zu tun?

Portfolio ist ein Zeugnis, in dem die Produkte der Arbeit für sich selbst sprechen. Der Lernende sammelt im Lauf des Jahres alles, was er in oder außerhalb des Unterrichts angefertigt hat: Aufsätze, Mathematikaufgaben, Bilder, Berichte, eine Aktion im Altenheim, eine CD mit einem selbst komponierten Lied, eine DVD mit einem Auftritt in einem Theaterstück. Diese Sammlung wird kommentiert von Lehrenden, Eltern oder anderen Beteiligten. In einer anderen Art von Portfolio zeigt der Lernende nicht nur die Produkte seiner Arbeit, sondern beschreibt auch den Weg seines Lernens, die Hilfen, die er sich geholt hat, Sackgassen, Schwierigkeiten, mit denen er konfrontiert war, aber auch was erfolgreich und schnell zu bewältigen war. Auch hier Beurteilungen der Lehrenden.

Entwicklungsberichte schreiben die LehrerInnen, im Dialog mit den Lernenden. Sie zeigen den individuellen Lernfortschritt auf und beschreiben konkret erworbene Kompetenzen.

Zielgespräch und Lernvertrag sind zukunftsorientiert. Ausgehend vom Erreichten wird festgehalten, wo die künftigen Schwerpunkte des Lernenden liegen sollen. Das Zielgespräch findet meist zwischen Lehrer und Schüler statt, im Lernvertrag, besonders wenn er am Schluss des Schuljahrs abgeschlossen wird, sind auch die Eltern beteiligt. Sie werden in die Planung des neuen Schuljahres einbezogen. In Schweden, wo es keine Jahreszeugnisse gibt, erarbeitet der Klassenlehrer mit den Berichten der anderen Fachlehrer gemeinsam mit dem Schüler und seinen Eltern einen Lernvertrag für das neue Schuljahr.

Was unterscheidet Ziffernzeugnisse von der neuen Feedback-Kultur?

Die Kargheit einer Ziffer zeigt die Vielfalt des Lernprozesses, der Fähigkeiten und Kompetenzen nicht auf. Klaus Wenzel, Präsident des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, beurteilt das Ziffernzeugnis: „Ein Dokument, das viel über die Art und Weise aussagt, wie wir in Bayern mit den Potenzialen junger Menschen umgehen, aber nur wenig über ihre tatsächlichen Fähigkeiten und ihre individuellen Lernfortschritte.“ Und selbst die Wirtschaft kritisiert die mangelnde Aussagekraft von Zeugnissen.

Auch Wortgutachten in der Grundschule sind oft nichts anderes als verbalisierte Ziffernnoten. Häufig werden sie mit Textbausteinen formuliert, die das Kultusministerium vorgibt.

Ziffernnoten sind ein Urteil von außen. Der Lernende hat sie hinzunehmen, in den Prozess der Urteilsfindung ist er nicht involviert. Einsicht in die eigene Lernentwicklung wird ihm vorenthalten.

Ganz anders in der Kultur des Feedbacks: Der Lernende reflektiert ständig seinen Lernprozess, er ist kein passiv Hinnehmender, sondern trägt Verantwortung für das was er tut. Die Selbstbeurteilung (Selbstevaluation) ist Quelle neuer Lernprozesse und Quelle großen Selbstbewusstseins.

SchülerInnen einer Schule für Alle können offen sein, freundlich und aufgeweckt. Sie sind nicht damit beschäftigt, Enttäuschungen und Demütigungen durch Noten und verbale Abwertungen verarbeiten zu müssen. Sie müssen sich nicht zurückziehen oder aggressiv werden, sie müssen nicht den Unterricht stören, es ist ja ihr eigener. In Ländern, in denen Noten keine oder kaum eine Rolle spielen, gibt es kaum Disziplinschwierigkeiten und Lehrer leiden kaum unter Burnout.

Noten – und was sie anrichten

Noten sind Ursache für die größten Probleme unseres Schulsystems. Sie sind beherrschendes Thema des Schulalltags und stehen einer Reform unserer Lernkultur im Weg.

Noten stellen den Vergleich zwischen Mitschülern ins Zentrum, nicht den Lernfortschritt des Einzelnen:

- Eine Note beschreibt die Rangfolge in einer Klasse. Der Rangplatz eines Schülers kann in Klasse A ein ganz anderer sein als in Klasse B, weil die Zusammensetzung der Klasse eine andere ist.

- Auch wenn eine Arbeit entsprechend einem festgelegten Schema korrigiert wird, passt sich der Lehrer unbewusst dem durchschnittlichen Leistungsniveau der Klasse an. Das hat zur Folge, dass eine Zwei in einer schwachen Klasse eine Vier in einer starken Klasse ist.

- Da Noten Vergleichswerte sind, braucht ein guter Schüler immer auch schlechtere Mitschüler. Somit ist es für SchülerInnen nicht rational zu kooperieren.

Noten sind immer subjektiv:

- Verschiedene Lehrer beurteilen ein und dieselbe Arbeit verschieden, und zwar in allen Fächern. Bei einer Untersuchung korrigierten 153 Lehrer ein und dieselbe Mathearbeit und verteilten die Noten 1-5.

- Im Laufe des Korrigierens ändert sich der Bewertungsmaßstab. Nach der Hälfte wird der Lehrerperson klar, dass die Klassenarbeit sehr schlecht ausfällt, woraufhin er/sie die restlichen Arbeiten tendenziell großzügiger bewertet. Ebenso umgekehrt.

- Sympathie und Erwartungen des Lehrers wirken sich auf die Benotung aus.

Noten zerstören Lernwillen und Motivation:

- Obwohl es lernpsycholosgisch vernünftig wäre, dürfen LehrerInnen schwächeren Schülern keine einfachere Aufgabe stellen. Schwächere bekommen somit eine Aufgabe, von der die Lehrperson weiß, dass sie sie nicht lösen können. Anders ausgedrückt: Notengebung zwingt Pädagogen zu unpädagogischem Handeln.

Noten sind rückwärtsgewandt und unlogisch.

Zahlreiche Beispiele für Fehler beim Benoten finden Sie hier. <<< Bitte hier das PDF 21_Fehler_beim_Benoten.pdf verlinken/hinterlegen.

Warum haben wir trotzdem Noten?

Hauptaufgabe der Noten ist Selektion. Alle Schularten müssen mit Kindern bedient werden. Es muss also immer auch schwach eingeschätzte Schüler geben, sonst blieben die Haupt- und Mittelschulen leer. Dennoch stammt ein Großteil der Abiturienten von diesen schwach eingeschätzten Schülern: Fast die Hälfte der Abiturienten kommt nicht vom Gymnasium.

Noten entscheiden: Du musst gehen! Zur Wiederholung oder von der Schule. Du darfst bleiben. Du nicht. Du darfst aufs Gymnasium. Du nicht. Du bekommst die Hochschulreife. Du nicht. Du bekommst eine Eins und du eine Sechs.

Diese Entscheidungen sind Hoheitsakte, sie widersprechen jeglicher Pädagogik und sind wissenschaftlich nicht haltbar. Denn Noten sind subjektiv und messen falsch, wie unzählige Untersuchungen belegen und wie Lehrer auch wissen.

Welche Folgen haben Noten?

Noten diktieren die Unterrichtsmethoden: passiver Einheitsunterricht im Gleichschritt anstelle von aktivem, individuellem und freiem Lernen. Aber Noten richten noch größeren Schaden an. Unser Notensystem produziert viele Verlierer, manche Kinder und Jugendliche werden so gedemütigt, dass sie dauerhaften Schaden davon tragen – „Ich bin eben zu blöd!“. Auch die Wirtschaft mahnt angesichts steigenden Fachkräftemangels einen anderen Umgang mit dem ‚Humankapital‘ in der Schule an.

Noten machen nicht nur individuelles Lernen so gut wie unmöglich, sie machen unser Schulsystem zu einem System der Angst. Schüler haben Angst vor schlechten Noten. Eltern haben Angst vor absinkenden Leistungen ihrer Kinder. Lehrer haben Angst vor den Vorwürfen der Eltern. Alle haben Angst vor der 4. Klasse. Die Kinder schon in der 2. Klasse, wenn sie eine 3 bekommen. „Angstmachen zählt zu den schädlichsten Mitteln der Erziehung. Im Unterricht herrscht es so selbstverständlich, dass es dafür einen eigenen Begriff gibt: Schulangst“, so der Erziehungswissenschaftler Kurt Singer.

Die Hirnforschung bezeichnet Angst als „Gift fürs Lernen“ (Manfred Spitzer), denn Gelerntes bleibt immer mit der Emotion verbunden, die mit dem Lernen einherging. Deshalb brauchen wir statt Notendruck Freude und Begeisterung im Unterricht. Und SchülerInnen sollen lernen, sich selbst einzuschätzen, anstatt ständig durch andere bewertet zu werden.

Sitzenbleiben

SchülerInnen ohne Lernerfolg (zweimal Note 5 oder einmal Note 6 und nicht bestandene Nachprüfung) sind gezwungen, die Klasse zu verlassen. Sie müssen das Schuljahr und damit alle Fächer, auch die erfolgreichen, wiederholen. Da sie im Wiederholungsjahr keine besondere Förderung erhalten, pendeln sich ihre Leistungen im Lauf der Zeit wieder auf ihrem alten Niveau ein. Auch die in der alten Klasse verbliebenen SchülerInnen erreichen, nun ohne sogenannte Bremser, keine besseren Leistungen. „Sitzenbleiben ist pädagogisch wirkungslos“, so der Bildungsforscher Klaus Klemm. Den Steuerzahler kostet es jährlich fast eine Milliarde Euro – Geld, das sinnvoller in individuelle Förderung investiert wäre.

Zudem ist Sitzenbleiben für die Lernenden eine individuelle Demütigung. Sie sehen sich als Versager, die ihr Scheitern selbst verursacht haben. Dass ihre Schwierigkeiten eine Aufforderung an das professionelle Handeln ihrer LehrerInnen wäre, kommt ihnen in unserem selektiven Schulsystem gar nicht in den Sinn. Das Gegenteil ist Realität: Den SchülerInnen, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben, werden weitere aufgebürdet, indem sie ihre vertraute Klasse oder sogar die Schule verlassen und sich in fremder Umgebung zurechtfinden müssen.

Die meisten anderen Länder kennen ‚Sitzenbleiben‘ gar nicht. In Deutschland wird es am häufigsten in Bayern praktiziert.

Neue Feedbackkultur

Längeres gemeinsames Lernen

Das deutsche Selektionssystem – einmalig auf der Welt

Die Selektion im deutschen Schulsystem ist einmalig auf der Welt. In den neuen Bundesländern hat sich wenigstens die Zweigliedrigkeit, mit Förderschulen die Dreigliedrigkeit durchgesetzt. In nördlichen Bundesländern und solchen mit einer rot-grünen bzw. grün-schwarzen Regierung werden mehr oder weniger gleichberechtigt Gemeinschaftschulen angeboten. Nicht so in Bayern. Nirgends hält sich das gegliederte System so starr und gilt als so „unantastbar“ wie bei uns. Und das, obwohl seit Jahrzehnten Studien, Analysen und auch schlicht die Praxis alternativer Schulen belegen, wie unsinnig die angeblich begabungsgerechte Sortierung von zehnjährigen Kindern auf qualitativ verschiedene Schulen ist.

Und das obwohl Eltern und LehrerInnen immer wieder fordern (z.B. Umfrage des BEV vom Sommer 2018, 85% der Eltern empfinden den Übertritt schon nach der vierten Klasse zu früh), das sogenannte Grundschulabitur abzuschaffen. Zuletzt wurde erneut im Bildungsausschuss des Bayrischen Landtags dazu ein Antrag zur Neuregelung des Übertritts der Opposition von den Regierungsparteien abgeschmettert.

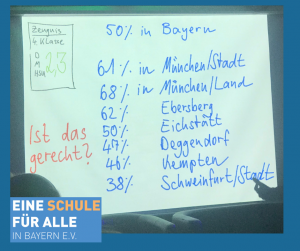

Nur mit einem Notendurchschnitt von 2,33 und besser erhalten Kinder in Bayern die Qualifikation, aufs Gymnasium gehen zu dürfen. Dafür müssen Sie in der vierten Klasse über 20 Schulaufgaben/Tests in den Fächern Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachkunde überstehen. In ganz Bayern erreichen diesen Schnitt von 2,33 oder besser laut Zahlen aus dem Kultusministerium 50% (Wichtig: davon entscheiden sich 25% der Eltern gegen eine Anmeldung des Kindes am Gymnasium, denn der Elternwille „nach unten“ ist erlaubt).

Aber wie viele Kinder diesen Schnitt erreichen, ist anscheinend sehr stark davon abhängig, in welcher Stadt oder in welchem Ort das Kind auf die Schule geht. Oder anders ausgedrückt, der leistungsschwache Paul wird in Ebersberg es doch noch aufs Gymnasium schaffen, wäre er in Schweinfurt zuhause, hätte er es nicht gepackt. Denn Noten sind subjektiv. Oder soll es doch wahr sein, dass Kinder in München-Land so viel schlauer sind als Kinder in Kempten?

Zahlenquelle/Bild: Prof. Dr. Michael Zehetleitner (Universität Eichstätt) während der Grünenveranstaltung am 20.2.2019 im Backstage/München.

Knapp die Hälfte der SchülerInnen erhalten ihr Abitur nicht auf einem Gymnasium, sondern auf Umwegen über Realschule, Fachoberschule, Berufsoberschule usw. „Durchlässigkeit“ nennen das die Schulminister stolz, um zu vertuschen, dass diese SchülerInnen schlicht falsch einsortiert wurden.

Über unser selektierendes Schulsystem sagt Jürgen Baumert, einer der renommiertesten Bildungswissenschaftler Deutschlands: „Eine zunehmende schulstrukturelle Differenzierung erhöht intentionswidrig das Risiko, dass an einzelnen Schulen Lern- und Entwicklungsmilieus entstehen, die zu einer kumulativen Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern führen.“

Auf Deutsch: Unser Schulsystem verstößt gegen Grundsätze der Bildungsgerechtigkeit in einer demokratischen Gesellschaft.

Die Gemeinschaftschule ist KEINE Einheitsschule!

Der Unterricht in einer Schule für Alle kann nicht der gleiche für alle Lernenden sein. Jede/r lernt gerade etwas anderes, inhaltlich, methodisch, auf verschiedenem Niveau. Eine Schule für Alle muss sich oft den Vorwurf gefallen lassen, sie sei eine Einheitsschule, in der ein Einheitsbrei über alle gegossen wird. Gerade das geschieht aber im gegliederten Schulwesen, in dem der Stoff für die ganze Klasse der gleiche ist. Wer die Inhalte längst verstanden hat und weiter machen möchte, interessiert im normierten Klassenunterricht ebenso wenig wie derjenige, der noch einige Zeit bräuchte, um zum Verständnis zu gelangen. Nicht die Gemeinschaftschule, sondern unsere heutigen Schulen sind Einheitsschulen: dort gibt es Einheitsunterricht.

Wenn individuell gelernt wird, dann könnten alle Kinder und Jugendliche zusammen in eine Schule gehen und gemeinsam lernen, jeder auf seine Weise. Sie könnten mit- und voneinander lernen. Der Umgang mit Verschiedenheit wäre für sie tägliche Praxis. Und wenn auch manchmal nicht leicht, eines wäre er immer: Quelle neuen Lernens.

Lesen Sie hierzu auch die Stellungnahme von Roland Grüttner (Mittelschuldirektor und Schulentwickler in Bayern): Wider das verbreitete Halbwissen in Sachen Gemeinschaftsschule: Wider_das_verbreitete_Halbwissen_in_Sachen_Gemeinschaftsschule

Leistungssteigerung – vor allem bei starken Schülern

Häufig gibt es Bedenken, leistungsstarke Kinder würden in einer Gemeinschaftsschule nicht ausreichend gefördert: „Alle Kinder zusammen in einer Schule – wie soll das gehen? Das Niveau sinkt, gerade die starken Schüler haben Nachteile zu befürchten.“

Bewiesenermaßen ist das Gegenteil der Fall: Starke profitieren am meisten vom selbstbestimmten Lernen. In einer Schule für Alle gibt es kein feststehendes ‚Niveau‘, sondern jedes Kind lernt auf seinem, die Leistungsstarken also auf hohem Niveau. Die Potenziale jedes einzelnen Kindes werden so weitestgehend ausgeschöpft, was die Regelschule mit ihrem Einheitsunterricht definitiv nicht kann.

Selbst die vermeintliche ‚Eliteförderung‘ durchs deutsche Gymnasium bringt zu wenig Leistung in der Breite und in der Spitze zustande – deutsche Gymnasiasten bewegen sich im internationalen Vergleich nur im Mittelfeld. Auf der anderen Seite gibt es viele Belege dafür, dass selektionsfreie Schulen besser fürs Lernen sind. So erreichen SchülerInnen der Grundschule, der einzigen wirklichen Gemeinschaftsschule in Deutschland, in internationalen Tests wie IGLU Spitzenplätze. Erst die 15-jährigen SchülerInnen fallen, nachdem sie auf verschiedene Schularten verteilt wurden, auf mittlere Plätze ab.

In Europa erreichen Länder mit integrativen Schulsystemen bei PISA Spitzenplätze: die skandinavischen Länder oder Südtirol. Und auch in Deutschland schneiden Gemeinschaftschulen mit individuellen Lernformen bestens ab. Beispielsweise die Jenaplan-Schule in Thüringen erreicht einen Abiturschnitt von 1,5 – der Landesschnitt ist 2,3. Wie in Südtirol machen an dieser Schule 60 bis 70 Prozent der SchülerInnen Abitur. Deutschlandweit sind es 50 Prozent.

Einwand: „Die bayerischen Schüler stehen bei PISA doch gut da. Das Festhalten am gegliederten Schulsystem kann so verkehrt also nicht sein.“

Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungsstand ist hinlänglich bekannt. Nun hat Bayern von allen Bundesländern den geringsten Bevölkerungsanteil, der von Hartz IV leben muss – und dennoch machen nur 40% der bayerischen Jugendlichen Abitur. Im bundesdeutschen Durchschnitt sind es 50%.

Bayern ist zudem Spitzenreiter darin, SchülerInnen ein Jahr wiederholen zu lassen. Und sie auf eine niedrigere Schulart abzuschulen. Insgesamt gehen von der fünften Klasse eines Gymnasiums bis zur zwölften Klasse 40% der SchülerInnen ‚verloren‘, wie der Münchner Bildungsbericht in den letzten Jahren feststellte.

Im Übrigen ergeben alle PISA-Untersuchungen: Deutsche SchülerInnen sind international Mittelmaß. Auch die bayerischen SchülerInnen.

Altersmischung

In einer Schule für Alle lernen SchülerInnen in jahrgangsübergreifenden Lern- und Projektgruppen. Inhalte, gemeinsame Lernziele und Interessen bestimmen also die Zusammenarbeit, nicht das Geburtsdatum. Ein Lernender, der in Mathematik ein Ass ist, arbeitet mit älteren MitschülerInnen zusammen, in Deutsch dagegen, wo er schwach ist, mit jüngeren. Diese Leistungsdifferenzierungen sind möglich, ebenso aber heterogene Arbeitsgruppen, in denen das Interesse der zentrale Faktor ist.

In altersgemischten Lerngruppen sehen jüngere Kinder, was Ältere machen und lassen sich davon anregen. So entsteht die beste Motivation: „Das will ich auch können!“ Stärkere SchülerInnen profitieren davon, Mitschülern zu helfen: Erst was man anderen erklärt hat, hat man wirklich verstanden. Außerdem erwerben sie dabei wertvolle soziale Kompetenzen.

Unsere heutige Klasseneinteilung gemäß dem biologischen Alter der SchülerInnen ist eine schulorganisatorische Entscheidung, keine pädagogische und auch keine entwicklungspsychologische.

Längeres gemeinsames Lernen

Lehrer als Lernbegleiter

Selbstverständnis

Das Selbstverständnis von Lehrpersonen an einer Schule für Alle unterscheidet sich vom traditionellen Lehrerbild. Sie sind Lernbegleiter. Sie begegnen den Lernenden auf Augenhöhe und bewegen sich in einem notenfreien Raum. Damit geben sie Machtbefugnisse ab. SchülerInnen werden nicht abgeschoben zum Wiederholen oder zum Verlassen der Schule. LehrerInnen an einer Schule für Alle übernehmen Verantwortung für alle Schüler, und diejenigen mit Lernschwierigkeiten sind eine besondere Herausforderung für die eigene Professionalität. Das heißt natürlich nicht, dass alle SchülerInnen zum Abitur geführt werden können. Aber sie bleiben integriert im Lernprozess, und die Lehrperson versucht sie so weit wie möglich zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten und zu einem individuellen Abschluss zu führen.

Lehrerinnen und Lehrer als Lernbegleiter sind keine Ausführungsorgane von Anweisungen der Kultusbürokratie. Auch deren Selbstverständnis muss sich vollkommen ändern. Die Befehlsgeber-Untertanen-Strukturen haben sich bis heute erhalten: Das Kultusministerium und das Schulamt genehmigen oder verbieten bis in kleinste Angelegenheiten hinein. Eine demokratische Schule braucht aber Autonomie mit selbstverantwortlichen Lehrpersonen. Zukünftige Schulministerien geben nur mehr Rahmenrichtlinien vor, um landesweit gleiche Bildungschancen zu sichern – ein demokratischer Anspruch. Und sie helfen Schulen, ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, durch Bereitstellung von Ressourcen.

Arbeitsbedingungen

Was ist an der Arbeit von Lehrern und allen anderen Pädagogen schön? Das Zusammensein mit Kindern und Jugendlichen, um die Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu erleben, zu beobachten und zu beeinflussen. Bedingungen zu schaffen, in denen Kinder und Jugendliche an ihren Potenzialen arbeiten und sich selbst erleben – das macht das Glück dieser Profession aus. Dann aber kommt das Schwert der Taxierung und zerstört das Arbeitsverhältnis zwischen Lehrern und Schülern – zum Zweck der Einsortierung in das fragwürdige, ja falsche Raster der Ziffernnoten. An diesem Widerspruch, Förderer ihrer SchülerInnen und gleichzeitig ihr Be-/Verurteiler zu sein, scheitern viele Pädagogen und erkranken am Burnout-Syndrom.

Die gesamten Arbeitsbedingungen werden diktiert von der Leistungsfeststellung, durch die Kindern und Jugendlichen Lebenschancen erteilt oder verwehrt werden. Die Leistungskontrolle und deren Dokumentierung nimmt unverantwortlich viel Zeit und Energie in Anspruch. Auch das Lernen mit den SchülerInnen wird diesem Aspekt untergeordnet. Der Unterricht ist bezogen auf die zu schreibende Klassenarbeit – individuelle Fragestellungen der SchülerInnen spielen keine Rolle mehr, die Arbeit muss vorbereitet, mit Polizistenaugen gehalten und korrigiert werden. Die Noten, orientiert an einem für alle Schüler gleichen Level, müssen verteidigt werden.

In einer Schule für Alle dagegen greifen Lernen und Diagnose des Leistungsstandes wie ein Zopf in einander: Lehrender und Lernender sprechen mit einander. Mit Freude über den Lernerfolg und der Suche nach neuen Zielen, und mit Nachdenklichkeit über eine Lernschwäche und der Suche nach neuen Wegen.

Bei Meinungsverschiedenheiten sind die Gespräche entspannt und offen. Mit der „dialogischen Leistungsbewertung“ fällt der riesige Stressfaktor der Notenfeststellung aus der Arbeit der Lehrperson weg. Auch der Zeitaufwand ist geringer, da viele Leistungsfeststellungen in der Schule stattfinden. Es ist wichtig, diesen Gewinn an Zeit und Entspanntheit festzuhalten, da in anderen Bereichen mehr Zeit als in der herkömmlichen Schule investiert wird: in der Vorbereitung des Lernumfeldes und vor allem in Gesprächen mit SchülerInnen und KollegInnen.

Um individuellen Unterricht zu ermöglichen, sind i.d.R. zwei Pädagogen in jeder Lerngruppe notwendig, die sich um die Vielfalt der Anforderungen kümmern und sich gegenseitig unterstützen.

Teamarbeit

Eine große Veränderung in der Lehrerarbeit ist die Umstellung von Einzelarbeit hinter verschlossenen Türen und allein am häuslichen Schreibtisch zur Teamarbeit mit den KollegInnen im rhythmisierten Ganztag. Eine Schule für Alle basiert auf Teamarbeit. Wenn sich die Anweisungen des Schulministeriums minimieren, sind Verantwortung und damit Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen umso bedeutungsvoller. Die Philosophie einer Schule kann nur vom Kollegium gemeinsam entwickelt werden. Was den LehrerInnen besonders wichtig ist, welche ethischen und sozialen Schwerpunkte sie in ihrer Schule setzen wollen, muss im Team entwickelt werden.

Klassenteams, in denen die LehrerInnen die SchülerInnen von der 1./5. Klasse bis hinauf zu 10. Klasse begleiten, können ihre SchülerInnen wesentlich genauer einschätzen. Die Qualität eines Urteils über Lernen und Verhalten steigt durch den Blick mehrerer Personen auf den Lernenden über so lange Zeit. Urteile, die im Team gefällt werden, besitzen eine höhere Validität als Urteile von Einzelpersonen. Es entsteht Vertrautheit zwischen Lehrenden und Lernenden. Der Lehrerberuf ist vor allem ein Beziehungs- und Kommunikationsberuf. Die Beziehungen zu einer so großen Zahl von SchülerInnen bedürfen der Korrektur von anderen im Team. In einer Schule für Alle arbeiten LehrerInnen mit vielen anderen Pädagogen zusammen, die über spezielle Kompetenzen verfügen: SonderpädagogInnen, die besondere Förderprogramme entwickeln, AssistenzlehrerInnen, die mit Kleingruppen arbeiten, HeilpädagogInnen und LogopädInnen, Lehrpersonen, die sich mehr für pädagogische Fragen interessieren, und solche, die in ihrem Fachbereich hoch kompetent sind, SozialpädagogInnen, PsychologInnen, Studierende und viele mehr. In jeder Klasse sollten zwei Lehrpersonen arbeiten. Wichtig ist, dass alle Lehrpersonen über hohe pädagogische und soziale Kompetenz verfügen. Sie müssen teamfähig sein und die Schule als ihre sehen, für die sie verantwortlich sind.

Ausbildung und Supervision

Die Ausbildung muss sich endlich an den Erkenntnissen der Neurowissenschaft orientieren. Der inhaltliche Schwerpunkt muss weg vom Faktenwissen zu pädagogisch-psychologischen Kenntnissen verlagert werden. Theorie und Praxis müssen im Studium eng verzahnt (statt in verschiedene Phasen getrennt) sein.

Und natürlich muss es für Lehramtsanwärter verpflichtende Eignungspraktika geben. Ihre pädagogische Begabung muss geprüft werden. Es ist ein Skandal, dass dies nicht schon längst praktiziert wird. Belegen doch unzählige Studien, wie entscheidend der Lehrer/die Lehrerin für den Lernerfolg ist, und dass ohne eine gute Beziehung zu den einzelnen SchülerInnen die Basis fehlt.

In einem Beziehungs- und Kommunikationsberuf ist Supervision besonders wichtig. Hier können unbewusste Prozesse durchleuchtet und hinterfragt werden. In einer urteilsfreien Umgebung wird Verhalten als Sosein einfach angesehen und analysiert.

Traditionell werden SchülerInnen für die Ergebnisse ihrer Leistungen verantwortlich gemacht. Vielen PädagogInnen ist nicht bewusst, dass sie selbst einen großen Teil beitragen, indem sie etwa in ihrer Vermittlungsart am Schüler vorbeireden, ihn in der Tat nicht ansprechen. Oder umgekehrt: Der Schüler aktiviert Momente, die in der Biografie der Lehrperson liegen. Sie werden in der Supervision bewusst gemacht.

In der traditionellen Ausbildung von LehrerInnen spielen Persönlichkeitsbildung und Kommunikationskompetenz keine Rolle. Fortbildungen zu diesen Themen in Workshops – man kann beides nicht mit Papier und Bleistift lernen, sondern nur durch Erfahrung erleben und reflektieren – machen viele Pädagogen privat auf eigene Kosten. Sie müssten jedoch zentrale Bereiche der Lehrerausbildung sein.

Organisatorischer Aufbau einer Schule für Alle

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Leitung einer Schule für Alle. So können zwei Personen die Leitung übernehmen: der/die VerwaltungsleiterIn (wirtschaftlich-rechtlich-organisatorischer Bereich) und der/die Pädagogische LeiterIn (inhaltliche Konzeption der Schule). In der Schulversammlung bestimmen zu je einem Drittel LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern über die Geschicke der Schule.

Neben der allgemeinen Lehrerkonferenz gibt es spezielle Fachkonferenzen, in denen die Beteiligten, auch mit Fachleuten von außen, Fachprobleme inhaltlicher und organisatorischer Art besprechen. Ebenso gibt es Elternkonferenzen mit interessenbezogenen Untergruppen. Die Schülervertretung ist demokratisch mit Delegierten, den Klassensprechern, von unten nach oben aufgebaut. An der Spitze steht ein gewähltes Dreierteam.

Evaluation

Die Qualität einer Schule wird schon durch die ständige Kommunikation der LehrerInnen unter einander, aber auch aller anderen Beteiligten erhöht. Kommunikation und Kooperation fördern Reflexion der eigenen Arbeit und schaffen Synergie-Effekte. Eine Evaluation wird in bestimmten Zeiträumen oder bei aufgetretenen Problemen angesetzt und hilft Betriebsblindheit abzubauen, eingefahrene Abläufe zu überdenken und sich neu zu positionieren. Wichtig ist, dass die Beteiligten die Evaluation selbst wollen und selbst organisieren. Sie rufen Fachleute von außen oder bitten KollegInnen anderer Schulen zu kommen. In Ländern ohne Schulaufsicht ist eine periodisch stattfindende landesweite Evaluation sinnvoll, um den Lehrenden aufzuzeigen, wie weit ihre Schule den nationalen Bildungsstandards entspricht.

Autonomie

Je mehr eine Schule sich selbst reflektiert, je demokratischer sie aufgebaut ist, desto weniger Kontrolle braucht sie. Im Gegenteil, sie braucht Autonomie. Eine Schule mit einem besonderen Profil braucht LehrerInnen, die hinter der von allen Beteiligten entwickelten Philosophie der Schule stehen und bereit sind, sie in ihrer täglichen Unterrichtspraxis zu verwirklichen. Die Schule muss also das Personal, das sich bewirbt, selbst auswählen können. Dazu und zur allgemeinen Realisierung der Schulphilosophie sind Personal- und Budgethoheit notwendig.

Lehrer als Lernbegleiter

Ganztagsschule

Schule als Lebensraum

Eine Schule für Alle ist eine Ganztagsschule mit rhythmisierter Tageseinteilung, in der sich Erarbeitungs-, Übungs- und Erholungsphasen abwechseln. SchülerInnen haben dort mehr Zeit, nicht nur zum Lernen, sondern auch für das Leben in der Gemeinschaft und für Interessengemeinschaften. Hier sind handwerkliches Können, praktische, künstlerische und andere Begabungen gefragt, die in den Schulfächern nicht oder nicht ausreichend zur Geltung kommen. Welche Arbeitskreise oder Projektgruppen in einem Schuljahr zustande kommen, hängt auch von den Interessen der SchülerInnen ab. So wird Schule zu einem Lebens- und Erfahrungsraum, in dem Kinder und Jugendliche in ihrer Ganzheit wahrgenommen und gefördert werden. Sie lernen gemeinsames Leben und Arbeiten in kultureller und individueller Vielfalt.

Bildungsgerechtigkeit – Lernen ohne Nachhilfe

Im aktuellen System werden grundlegende Aufgaben der Schule in die Familien ausgelagert. Klärung von Verständnisfragen, Üben, Wiederholen, Vertiefen, Lesetraining – all dies wird Müttern und Vätern als selbstverständliche pädagogische Arbeit aufgebürdet: Eltern als unausgebildete und unbezahlte Nachhilfelehrer.

Mittlerweile ebenso selbstverständlich ist professionelle Förderung durch Nachhilfeinstitute. Mehr als eine Million SchülerInnen nehmen jährlich diese individuelle Unterstützung in Anspruch, wofür Eltern, die sich das leisten können, jährlich bis zu 1,5 Milliarden Euro ausgeben.

Wenn in einem öffentlichen Bildungssystem einer demokratischen Gesellschaft mit dem Anspruch „Gleiche Bildungschancen für alle“ eine derart hohe Nachfrage nach Nachhilfe besteht, dann läuft in diesem Bildungssystem etwas schief. Privat finanzierter Förderunterricht verstärkt das Auseinanderdriften von reichen und armen SchülerInnen.

In einer Schule für Alle haben SchülerInnen die Möglichkeit, auch nachmittags mit Lehrerhilfe zu lernen. Gleiche Bildungschancen für alle: das heißt, SchülerInnen, die länger brauchen, können sich die zusätzliche Zeit nehmen – in einer Ganztagsschule. In Bayern gibt es bisher nur einzelne Ganztags-Klassenzüge.

Ganztagsschule

Demokratische Schule

Erleben von Gemeinschaft

Demokratie in der Schule bedeutet: Ich bin willkommen, wie immer ich bin. Ich kann da mehr tun als lernen oder unterrichten oder zweimal im Jahr zum Elternsprechtag kommen. Ich kann meine Ideen vortragen und nach einem Diskussions-, Überzeugungs- und Abstimmungsprozess auch praktisch umsetzen. Schule entwickelt sich so zur Gemeinschaft.

„Eine Schulgemeinde muss der Ort für Erfahrungen werden, die Mitverantwortung für die Gemeinschaft und Bewährung durch Mitgestaltung ermöglichen. ‚Werte‘ kann man nicht über Worte vermitteln, sie müssen mit der eigenen Lebenspraxis erfahren werden: nur so entstehen Gesinnung und Haltung. Eine Schulgemeinde ist für die meisten Heranwachsenden heute der einzige Ort, an dem ‚soziale Kohäsion‘ erzeugt wird, gerade auch durch die Erfahrung des Andersseins und der Toleranz, der Hilfsbereitschaft und Solidarität.“ So der Bildungswissenschaftler Ulrich Herrmann in DIE ZUKUNFTSSCHULE (2011).

Dennoch bedeutet demokratische Schule nicht, jede/r redet und organisiert überall mit. Soll Demokratie funktionieren, verlangt sie große Disziplin – die SchülerInnen oft versierter aufbringen als Eltern und Lehrpersonen – und eine fein ausdifferenzierte Struktur. In thematisch festgelegten Gremien, die aber im Plenum beschlossen werden sollten, wird das Profil der demokratischen Schule diskutiert und entwickelt.

Eltern als Mitgestalter und Experten

Eine Schule für Alle bietet wesentlich mehr Möglichkeiten der schulischen Mitgestaltung als es unsere Schulgesetze vorsehen. Sie ist auf die Mitarbeit der Eltern angewiesen, und es ist nicht nur deren Arbeitskraft gefragt (z.B. beim Streichen von Wänden oder beim Catering für das Sommerfest), sondern vor allem ihre Kompetenz, die sie aus ihren Berufen und Interessen mitbringen.

Das vielfältige Wissen der Eltern wird für den Unterricht genutzt: Sie sind Experten für spezielle Themen und können ihre Kenntnisse als Juristen, Bauarbeiter, technische und Verwaltungsfachleute, Kfz-Mechaniker, Umweltexperten, Krankenschwestern, Steuerberater, und vieles mehr lebensnah einbringen. Wann immer sie es organisatorisch ermöglichen können, sind sie willkommene Wissensvermittler von außen.

In eine Schule für Alle gehen Kinder aus aller Welt, und die kulturelle Vielfalt der Eltern ist eine Quelle neuer Erfahrungen.

Austausch Eltern/LehrerInnen

In einer Schule, in der über den Lernfortschritt vor allem kommuniziert wird, sind die Eltern der SchülerInnen wichtige Gesprächspartner. Sie erfahren, viel mehr als durch eine platte Note, wie ihre Kinder sich im Lebensraum Schule verhalten, und sie erleben selbst einen Lernprozess übers Lernen. Sie erfahren so, was die Vielfalt des Lernens ausmacht: der kognitive Fortschritt ihrer Kinder, aber ebenso emotionale, musische und soziale Kompetenzen, Verantwortungsbereitschaft, Organisationstalent und Präsentationsfähigkeiten. Wichtig ist also das Interesse der Eltern daran, wie und was ihre Kinder lernen, nicht nur „wo sie stehen“.

Eltern sind somit auch selbst Lernende, die eine neue Sicht auf das Lernen ihrer Kinder gewinnen: Lernen nicht als Wiedergabe von Vorgegebenem, sondern als eigenständiger Konstruktionsprozess ihrer Kinder. Diese Sichtweise verlangt von den Eltern Zuversicht und Vertrauen in ihre Kinder.

Es gibt Schulen, die sich intensiv um den Austausch mit den Eltern bemühen. So die Nikolaus-August-Otto-Gemeinschaftsschule in Berlin. Die Jugendlichen können die Schule nur besuchen, wenn ihre Eltern vorher ein Elterntraining durchlaufen haben. Eva Schmoll, die Leiterin der Schule in einem Interview: „Wir sprechen nicht nur über Erziehung, sondern ich zeige ihnen auch alle Elemente, die wir im Unterricht verwenden, also Kommunikationstraining, Teamtraining usw. Diese Methoden lernen die Eltern im Elterntraining kennen, damit sie wissen, wovon ihre Kinder sprechen.“

Migranten

Menschen, die selbst oder deren Eltern oder Großeltern aus anderen Ländern kommen, sind in einer Schule für Alle herzlich willkommen. Ihre Anwesenheit ist eine Bereicherung des kulturellen Spektrums. Schon heute sind Migranteneltern dann im Schulleben integriert, wenn man sich aktiv um den Kontakt mit ihnen bemüht. Die Internationalität an diesen Schulen schafft eine offene, anregende Atmosphäre.

Die LehrerInnen der Grundschule in der Kleinen Kielstraße in Dortmund rufen die Eltern an und besuchen sie. Gemeinsam mit den Müttern eröffneten sie in der Schule ein Cafe, in das die Mütter mit den kleinen Kindern kommen und Deutsch lernen können. So ein Cafe gibt es auch an der Nikolaus-August-Otto-Schule in Berlin. An anderen Schulen geben Mütter oder Väter muttersprachlichen Unterricht, den auch einheimische Kinder und Jugendliche besuchen, die Türkisch lernen oder einen Einblick in die arabische Schreibweise erhalten wollen.

Inklusion

Eine Schule für Alle ist selbstverständlich eine inklusive Schule. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sind willkommen. Gemeinsames Lernen von SchülerInnen mit unterschiedlichen Voraussetzungen ist das Prinzip eines inklusiven Bildungsverständnisses in einer demokratischen Gesellschaft. Vom Zusammensein von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen profitieren alle.

Kinder ohne Behinderung lernen durch ihre MitschülerInnen mit Behinderungen sehr viel. Sie lernen das Andere, das Fremde kennen, das sich zu etwas ganz normal Menschlichem entwickelt. In einer Schule in Baden-Württemberg sagen die Schüler der Oberstufe, sie wollen Sophia, ihre Mitschülerin mit Down-Syndrom, nicht missen. „Sie macht eine gute Stimmung in der Klasse!“ Und wenn die Behinderung gering ist, wird sie als solche gar nicht wahrgenommen, weil eh jede/r anders ist.

Schüler mit Behinderungen haben besondere Bedürfnisse, die sich auf ihr Lernen auswirken. Diesen individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden und erfolgreiches Lernen zu ermöglichen, ist das Ziel einer inklusiven Schule. Darüber hinaus geht es um soziale Teilhabe, denn „dabei sein“ ist noch nicht „dazu gehören“.

Die Bundesregierung hat 2009 die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ratifiziert. Das bedeutet, ein inklusives Bildungssystem institutionell aufzubauen. Daran müssen alle Ebenen mitarbeiten, von den Ministerien auf Bundesebene über die Länder bis zu den Kommunen. Es müssen finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, und die Ausbildung aller LehrerInnen – nicht nur der SonderpädagogInnen – muss verändert werden. Es geht aber auch um ein verändertes Bewusstsein. Inklusion hat nichts zu tun mit karitativer Hinwendung zu Benachteiligten. Inklusion beruht auf einem Menschenbild, in dem die Verschiedenheit jedes einzelnen Menschen und dessen gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen selbstverständlich sind.